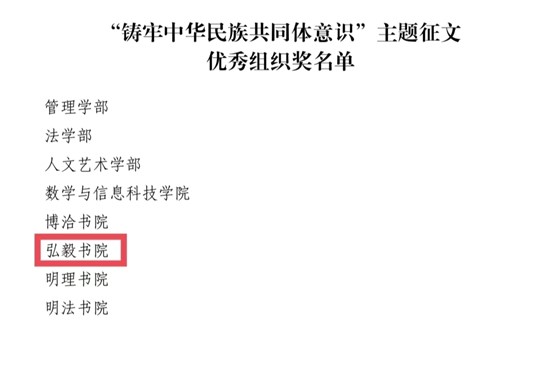

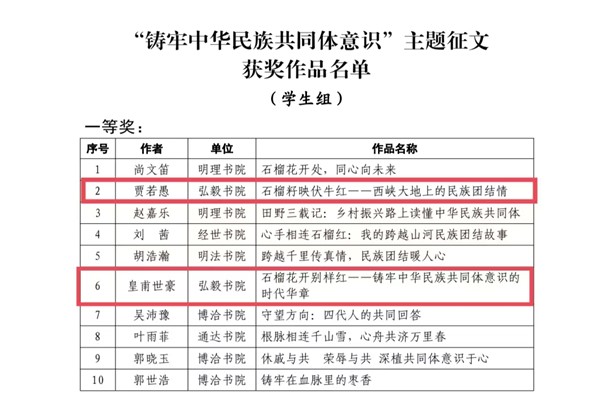

近日,我校举办的“铸牢中华民族共同体意识”主题征文活动结果正式揭晓。在本次征文活动中,弘毅书院精心组织,广泛动员,师生们围绕主题,执笔抒怀,充分展现了书院在思想政治引领和育人方面的显著成效。最终,书院荣获优秀组织奖,我院学生组12人获奖。具体名单如下:

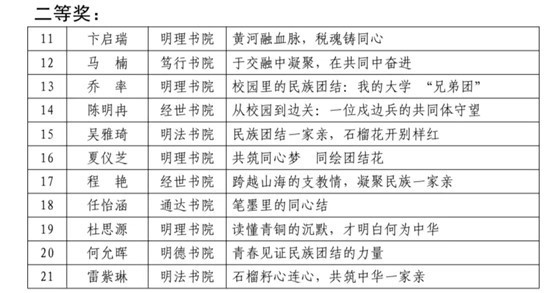

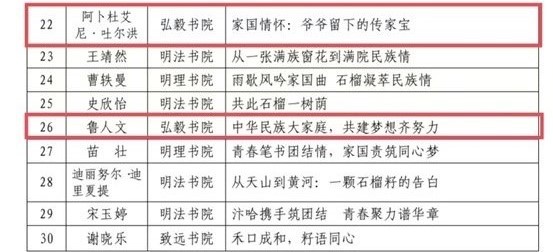

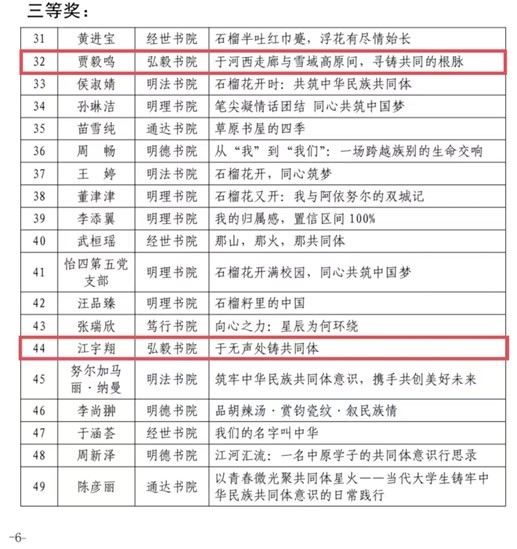

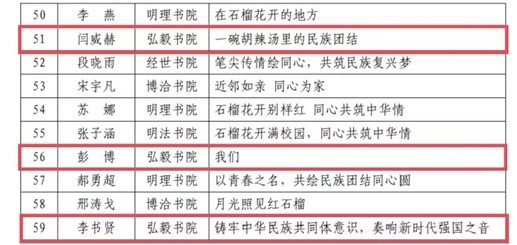

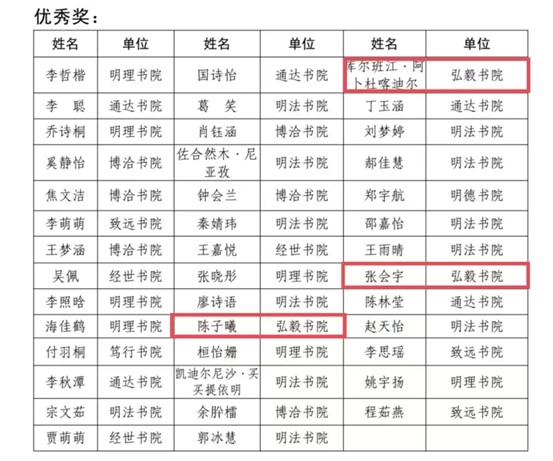

贾若愚、皇甫世豪获得学生组一等奖,阿卜杜艾尼·吐尔洪、鲁人文获得学生组二等奖,贾毅鸣、江宇翔、闫威赫、彭博、李书贤获得学生组三等奖,陈子曦、库尔班江·阿卜杜喀迪尔、张会宇获得学生组优秀奖。

荣誉

弘毅书院荣获优秀组织奖

此番获奖,乃吾院师生卓越风华之彰显,更是弘毅书院秉立德树人之旨、强思想引领之纲、铸民族共同体之魂的育人硕果。诸贤以笔为剑凝团结之力,以文为旗抒复兴之志,尽显新时代我辈之担当与锋芒。

谨向获奖师生致以滚烫贺忱!愿全院同仁见贤思齐,深耕理论铸剑,凝聚奋进同心,将胸中所学、眼底所悟化为强国兴邦、民族复兴之雷霆动力,共书事业发展之壮阔新篇!

一等奖作品:

石榴籽映伏牛红——西峡大地上的民族结情

贾若愚

在历史的长河中,中华民族始终如一幅绚丽多彩的锦绣画卷,五十六个民族如同五十六朵绽放的鲜花,共同装点着这片古老而青春的土地。习近平总书记深刻指出:“中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。”当新时代的晨光洒向神州大地,铸牢中华民族共同体意识已成为凝聚民族复兴磅礴力量的必然要求,如同石榴籽般紧紧相抱的生动景象,正在中华大地的每一个角落温暖绽放。

一、血脉相连:中华民族一家亲的生动写照

走进西北边陲的一个小县城,年过七旬的汉族医生李大夫依然每天背着药箱行走在乡间小道。四十年前,他响应号召来到这个多民族聚居地区,从此扎根于此。他不仅学会了当地少数民族语言,更将先进的医疗技术带入偏远牧区。在他的培养下,十余名少数民族青年走上了从医之路。柯尔克孜族医生阿依古丽动情地说:“李老师就像我们的父亲,他让我们明白,医者仁心不分民族。”

在东南沿海的一所高校里,“民族文化交流节”正如火如荼地举行。藏族学生的锅庄舞豪迈奔放,傣族同学的孔雀舞优美灵动,蒙古族同学的长调悠远辽阔,汉族同学的京剧字正腔圆......这些各具特色的文化表现形式,共同构成了中华文化的绚丽画卷。来自苗族的硕士研究生小杨深有感触:“在这里,我们既展示本民族文化的独特魅力,更感受到中华文化的博大精深。就像七彩阳光,虽然色彩不同,却共同照亮世界。”

这些平凡而真实的故事,每天都在中华大地上温暖上演。据统计,目前全国已有超过两万个民族团结进步示范区、单位,各民族交往交流交融的深度和广度前所未有。从北国边疆到南海之滨,从西部高原到东方都市,各族人民在共同生产生活和工作学习中,不断增进了解、尊重和包容,将“中华民族一家亲”的理念深深植根于心。

二、文化浸润:构筑中华民族共有精神家园

中华文明五千年的绵延发展,是一部各民族文化交流融合的壮丽史诗。今天,这种交融在新的时代背景下展现出更加蓬勃的生机。

在西南某民族大学的实验室里,来自不同民族的学生们正携手合作,运用数字化技术保护和传承各民族非物质文化遗产。他们将彝族刺绣的图案元素融入现代设计,把壮族歌圩的旋律进行现代编曲,让古老的文化瑰宝在创新中焕发新生。项目负责人陈教授说:“各民族优秀传统文化都是中华文化的重要组成部分,保护传承这些文化,就是守护中华民族的精神家园。”

更令人振奋的是,这种文化创新中的交融互鉴正在结出丰硕果实。在不久前举办的全国大学生艺术展演中,某高校艺术系同学将西北“花儿”与江南评弹元素相融合的作品《江南花开西北香》,以其独特的艺术魅力征服了评委和观众。作品主创、土家族学生田雨欣说:“当我们打破地域和民族的界限,艺术创作就获得了更广阔的天地。”

语言文字的互通更是架起了心灵相通的桥梁。目前,全国少数民族普通话普及率逐年提升,越来越多的少数民族同胞通过掌握国家通用语言文字,拓宽了发展空间,增强了中华民族认同感。同时,各民族语言文字也得到了有效保护和传承,形成了多元一体、和谐共生的生动局面。

三、同心筑梦:凝聚民族复兴的磅礴力量

新时代是奋斗者的时代,更是全体中华儿女同心共筑中国梦的时代。在脱贫攻坚的伟大征程中,东部地区与西部民族省份结对帮扶,数以万计的干部人才奔赴民族地区,与当地群众并肩作战;在抗击新冠疫情的斗争中,各族人民守望相助、共克时艰,涌现出无数感人至深的故事;在乡村振兴的道路上,各族群众携手共建美好家园,共同描绘“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的崭新画卷。

这种同心同德、团结奋斗的精神,源于我们对伟大祖国的深沉热爱,对中华民族身份的强烈认同,对中华文化的由衷自豪,对中国共产党的坚定拥护,对中国特色社会主义道路的无比自信。正是这种共同的情感和信念,将十四亿多中国人民凝聚成不可战胜的力量。

在祖国北疆的边境线上,蒙古族护边员宝力道一家三代守护着祖国的界碑。他说:“守护边疆就是守护我们共同的家园。”在南海之滨的科研院所,回族科学家马教授带领团队攻克关键技术难题,他表示:“科学没有民族界限,但科学家有祖国。”在东部沿海的企业里,来自不同民族的工人们在生产线上挥洒汗水,共同制造出走向世界的中国产品。这些生动的实践,无不彰显着中华民族共同体意识的强大力量。

四、青春担当:谱写民族团结进步新篇章

青年是国家的未来,也是民族团结进步事业的希望。在校园里,越来越多的青年学子自觉担当起民族团结的践行者和传播者。他们组织“民族风情周”,举办“中华文化知识竞赛”,开展“民族团结一家亲”主题团日活动,在丰富多彩的活动中增进了解、深化友谊。

来自西藏的藏族大学生次仁旺堆刚入学时还不太适应内地生活,在老师和同学们的帮助下,他很快融入了集体。现在,他不仅学习成绩优异,还担任了学校“民族文化交流协会”的负责人。他说:“我要做一朵小小的格桑花,为民族团结的花园增添一份美丽。”

更令人欣喜的是,越来越多的青年选择到祖国最需要的地方去建功立业。他们有的奔赴西部支教,有的深入基层服务,有的投身民族地区建设,用实际行动诠释着新时代青年的责任与担当。据统计,近年来赴西部和民族地区就业创业的高校毕业生数量持续增长,他们带着知识和热情,为当地发展注入新活力,也在实践中深化了对中华民族共同体的理解和认同。

“青春由磨砺而出彩,人生因奋斗而升华。”新时代的中国青年正以昂扬的姿态,接过历史的接力棒,在实现中华民族伟大复兴的征程中,书写着属于这一代人的民族团结进步故事。

石榴花开,红耀中华。当我们凝视那饱满的石榴果实中紧紧相依的籽实时,仿佛看到了中华民族生生不息的生动图景。铸牢中华民族共同体意识,既是对历史的深刻总结,更是对未来的庄严承诺。在新的伟大征程上,让我们每个中华儿女都成为民族团结进步的坚定维护者、积极践行者和有力推动者,像珍视自己的生命一样珍视民族团结,像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结。

让我们心手相牵,守望相助,让民族团结之花常开长盛,让中华民族共同体意识深深植根于每个中华儿女的心灵深处,凝聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量,共同谱写新时代“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的壮丽华章!

石榴花开别样红

——铸牢中华民族共同体意识的时代华章

皇甫世豪

从伏牛山深处的古道新声,到社区庭院的暖心炊烟,再到非遗工坊里的文化交融,在我的家乡西峡大地上,各族儿女用真情和行动,让民族团结的石榴籽更加饱满鲜艳。

——题记

我的家乡西峡县,静卧在伏牛山深处,是中原文明与楚蜀文化交融的褶皱,更是各民族共绘同心圆的画布。在这里,蒙古族老人的马头琴与汉族乡亲的山歌声交织,回族师傅的玉雕刀与彝族绣娘的针线穿梭。

如同庭院里那株百年石榴树,枝桠交错间结出的,是“中华民族一家亲”的甜蜜果实。

一、古道新声:千年商道上的共荣密码

我的家乡西峡的民族团结基因,早已镌刻在“秦楚古道”的青石板上。古时马帮商队在此歇脚,不同民族的语言、技艺与物产在此交融;如今,这条古道蜕变为“香菇产业带”,延续着共富的传奇。

在军马河镇孙门村,“同心联结”香菇互助组的故事被传为佳话。组长是汉族党员李建国,组员里有蒙古族的育苗能手、回族的销售达人,还有彝族的种植户。

去年雨季,彝族农户阿依莫的菌棚被暴雨冲毁,眼看半年心血要打水漂。李建国连夜召集组员,蒙古族老人带着祖传的木材加固技术赶来,回族小伙联系县城的冷库暂存菌棒,汉族乡亲们则自发帮忙重建棚架。

当第一批挽回的香菇以好价钱卖出时,阿依莫用不太流利的普通话说:“西峡的山是一家人的山,西峡的菌是各民族的菌。”

这样的故事,在我家乡西峡的6682个“同心联结”小组里每天都在上演。它们因产业而聚、为发展而合,将“各美其美”的智慧,酿成了“美美与共”的成果。

如今,西峡香菇远销海外,包装上印着的汉、蒙古、回等多种文字,正是这片土地民族团结的生动注脚。

二、守望相助:社区里的“一家人”故事

在莲花街道的老旧小区里,73岁的蒙古族老党员王文典的身影,是居民们最安心的存在。1969年入党的他,退休后主动当起社区调解员,口袋里总装着一个笔记本,记着各族邻里的难事。

张家的孩子要上幼儿园,李家的老人需要定期体检,维吾尔族商户的营业执照快到期……这些琐碎而重要的日常,构成了我家乡西峡民族团结最坚实的根基。

去年冬天,社区里的回族独居老人马奶奶不慎摔倒,第一个赶到的就是王文典。他背着老人往医院跑,又联系社区食堂每天送热饭,还发动汉族、蒙古族的邻居轮流陪护。

康复后,马奶奶拉着王文典的手说:“你虽不是我的亲人,却比亲人还亲。”

这样的温暖,也流淌在我家乡年轻一代的血脉里。35岁的蒙古族干部王书银,是社区里的“公益达人”。作为西峡县爱心公益协会的骨干,他牵头组织“民族学子助学计划”,结对帮扶了23名汉族、回族、彝族的困境学生。

去年春节,他带着各族志愿者给山区的孩子们送棉衣,彝族女孩阿果在贺卡上画了一颗石榴,旁边写着:“我们都是石榴籽,紧紧抱在一起。”

三、文化根脉:共绘精神家园的底色

在我家乡西峡县非遗工坊里,一幅“民族团结”主题的剪纸作品正在成型:汉族的牡丹、蒙古族的祥云、回族的几何纹、彝族的火焰纹,在各族学生的手中融为一体。

这里是西峡高校与社区共建的“文化课堂”,每周都有大学生来向非遗传承人学习技艺,也有少数民族居民来教大家唱民歌、跳民族舞。

去年中秋,工坊里举办了一场“民族文化联欢会”。维吾尔族学生弹起冬不拉,汉族学生用古筝伴奏;彝族姑娘跳起《烟盒舞》,蒙古族小伙跟着节奏打起安代鼓。

最动人的是结尾,各族师生手拉手围成圈,用汉语、蒙古语、维吾尔语合唱《我和我的祖国》。非遗传承人、78岁的汉族老人张玉梅说:

“这些孩子来自不同的民族,但都爱着同一片土地,这就是中华文化最珍贵的样子。”

文化的认同,更在日常的浸润中。我家乡西峡的中小学里,“中华民族大家庭”课程是孩子们最爱的课:老师会讲文成公主入藏的故事,会教大家写不同民族的文字,还会组织“民族美食分享会”。

我的表妹在西峡县实验小学读书,她的同桌是回族男孩马小龙。去年,表妹跟着马小龙的妈妈学会了做油香,马小龙则在表妹家学会了包粽子。

在作文里,表妹写道:“油香和粽子都很好吃,就像我们汉族和回族,在一起才更热闹。”

四、同心筑梦:在新时代的赛道上共奔跑

从秦楚古道的马帮铃响,到如今香菇产业园的机器轰鸣,我家乡西峡的发展,始终是各民族携手同行的历程。在乡村振兴的战场上,这样的携手更加紧密。

在我家乡西峡县的民族聚居村,政府设立了500万元民族发展资金,扶持特色产业。汉族的农技员扎根田间,教回族农户种植有机蔬菜;蒙古族的电商达人,帮彝族绣娘把刺绣作品卖到全国。

回族的玉雕企业家,带动1.8万名各族群众从事玉雕产业,人均年收入达3.5万元。曾经的贫困村,如今变成了“产业兴旺村”,各族群众的腰包鼓了,心也贴得更近了。

这样的共富故事,也书写在更广阔的天地里。我家乡西峡高校的毕业生中,有120多人主动申请到新疆、西藏等地支教、支边。我的学长李想,毕业后去了西藏那曲支教。

他在信里说:“在海拔4500米的学校,我教藏族孩子学汉语,他们教我唱藏歌。当看到孩子们用普通话朗诵‘我们都是中国人’时,我终于懂了,中华民族共同体意识,就是你我心中那团同样的火。”

秋日阳光下,那曲市色尼区“高原红石榴”民族团结大院里,175户各族居民齐聚院中,共同参加升国旗仪式。与此同时,远在数千里外的我的家乡西峡,各族群众也正聚集在社区广场,注视着五星红旗冉冉升起。

这面旗帜下,我们有一个共同家园,就是中国;有一个共同身份,就是中华民族;有一个共同名字,就是中国人。

伏牛山上,石榴红了。那一颗颗饱满的果实里,紧挨着无数甜蜜的籽粒,正如我家乡西峡这片土地上紧密相依的各族儿女,共同酿造着生活的甘甜,共赴民族复兴的明天。

(初审:费朦 复审:郭粹 终审:徐斌)